Die Jüdin Grete Weil wurde 1906 in Rottach-Egern geboren. Sie studierte Germanistik und begann bereits als junge Frau zu schreiben. 1932 heiratete sie Edgar Weil, Dramaturg an den Münchner Kammerspielen. Mit ihm gemeinsam versuchte sie durch Flucht nach Amsterdam der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu entkommen. Nach der Kapitulation der Niederlande wurde ihr Mann 1941 im KZ Mauthausen umgebracht, sie selbst überlebte in einem Versteck. Nach dem Krieg kehrte sie nach Deutschland zurück, heiratete wieder und war seit den fünfziger Jahren als Schriftstellerin, Übersetzerin und freie Rundfunkmitarbeiterin tätig. Sie lebte bis zu ihrem Tod 1999 in Grünwald bei München.

Preisträgerin 1988

Grete Weil

Der Brautpreis

Verlag Nagel & Kimche

Zürich/Frauenfeld 1988

ISBN: 3-312-00140-4

Autorin

Begründung der Jury

Zweiundfünfzig Jahre nach der Flucht aus Deutschland wird der ehemaligen Münchner Germanistik-Studentin, der Schriftstellerin Grete Weil, für den Roman „Der Brautpreis“ und in Ansehung ihres Lebenswerkes der Geschwister-Scholl-Preis 1988 zuerkannt. Wie schon in ihrem Roman „Meine Schwester Antigone“ erfasst Grete Weil, die den „morbus Auschwitz“ als ihre unheilbare Krankheit erkannt hat, das Geflecht der historischen Beziehungen und des persönlichen Schicksals so weit in die Vergangenheit zurück wie vor ihr noch keine überlebende Zeugin. Über drei Jahrtausende hinweg erfühlt sie eine Verwandtschaft mit König Sauls Tochter Michal, der ersten Frau von König David, und führt durch das dichterische Gegenüber von biblischer und eigener Geschichte in eine neue Dimension des historischen Bewusstseins. Es ist eine deutsche Elegie aus kaum gebändigter Wut, großer Liebessehnsucht und rücksichtsloser Selbsterforschung. Der Mut

zum unbequemsten Gedanken und die genaue Beschreibung des Schreckens erheben den Roman zu einem würdigen Begleitbuch von Flugblättern der Weißen Rose.

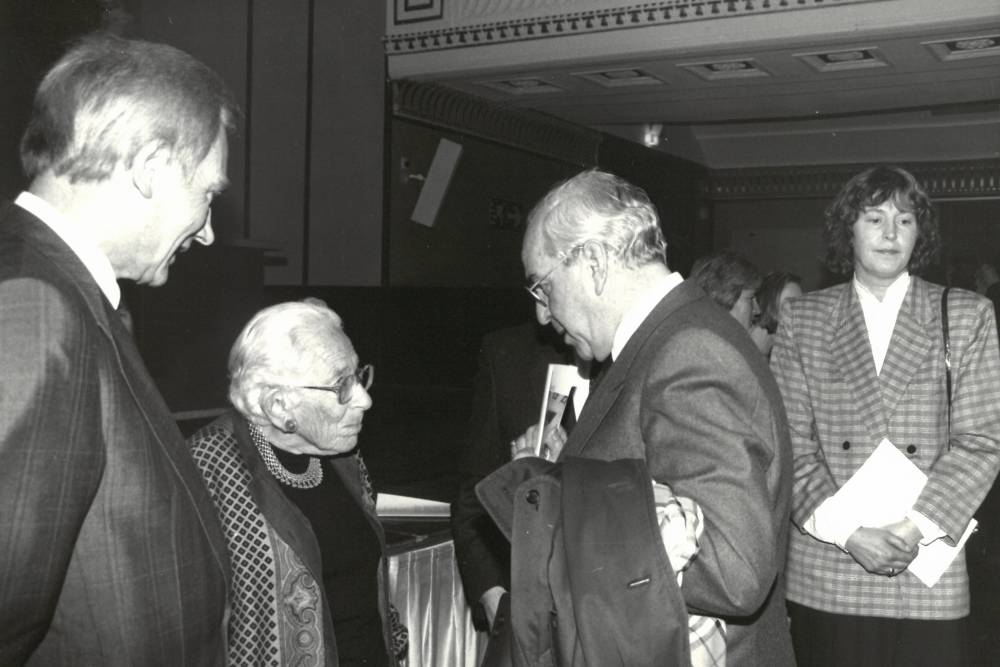

Verleihung

Am 28. Oktober 1988 nahm Grete Weil in der Großen Aula der Ludwig-Maximilians-Universität München den Preis entgegen. Oberbürgermeister Georg Kronawitter und Joachim Spencker, Vorsitzender des Verbandes Bayerischer Verlage und Buchhandlungen e.V. (ehemaliger Name des Verbandes bis 2003), überreichten als Stellvertreter der Stifter die Urkunde.

Die Laudatio hielt Armin Eichholz.

Laudatio von Armin Eichholz

Meine Damen und Herren, verehrte Frau Weil,

als Münchnerin werden Sie jetzt innerhalb von 35 Minuten zum vierten Mal an sich selbst erinnert. Nicht gerechnet die Interviews, die Reportagen, die Besuche in der Herzog-Sigmund-Straße. Und es ist sehr die Frage, ob Ihnen das so konveniert, wie wir es in langsam heranschleichender Unschuld vielleicht annehmen.

Als eine unheilbar Auschwitz-Kranke lassen sie sich jetzt anreden von einem, der zur Generation Ihrer Mörder gehört. Es ist, als wenn Sie sich selbst und Ihren Lesern immer aufs neue zurufen müssten: Doch! Es geht schon!

Mehr…

Von Ihnen stammt der deutsche Erfahrungssatz: „Ich weiß, dass es sich unter Mördern leben lässt!“ Und Sie müssen erleben, wie das auch noch verstanden wird als versöhnliche Geste.

Merkwürdigerweise häufen sich die sprachlichen Missverständnisse. Auch wenn sich das Moralische von selbst versteht, haben wir immer noch einen Rhetorikprofessor nötig, der uns die Angemessenheit der Sprache lehrt.

Walter Jens hat gestern in München beklagt, wie die Juden in unserem Land mehr und mehr zu einer uniformen Schicksals-Genossenschaft geworden sind. Man denkt an sie bei Erinnerungsfeiern unter „Schuld, Mahnung, Versöhnung, Opfer“. Aber ausgespart bleibt das Private, die Prägnanz des Persönlichen. Etwas, das zum Beispiel auch über eine Stunde wie diese hinausgeht. Hier macht sich noch die Katastrophe bemerkbar: dass auf Millionen Tote einmal Millionen Mundtote gefolgt sind, denen es die Sprache verschlagen hat.

Andererseits gibt es vielleicht unterhalb dieser Feierstunde einen Rest von verborgener Heilserwartung. Als läge in der Luft ein städtisches Mater peccavi, gesprochen wie zum Kultbild einer besseren Münchner Vergangenheit.

Verehrte Frau Weil, es ist mir ein hohes Vergnügen, Ihr wohlerworbenes Misstrauen gegen schöne Worte gerade an diesem historischen Tatort hervorzuheben. Will sagen: Sie machen es einem leicht, so zu reden, dass man mit Ihnen gemeinsam das eigene Land kennen lernt und die eigene Stadt.

Sie kennen die Universität länger als fast alle hier Versammelten. Als Kind hatten Sie ja noch Mitleid mit jedem, der nicht in München wohnt. Sie waren 21, da beschwor Hofmannsthal an dieser Stelle im Aberglauben an eine „konservative Revolution“ eine neue deutsche Wirklichkeit: „Das Schrifttum als geistiger Raum der Nation“. Schon damals wohnten viele nicht mehr so gern in München. Und von der neuen Wirklichkeit haben dann zuerst Sie die fürchterliche Rückseite kennen gelernt.

Sie waren 21, da hörte Thomas Mann, wie man München „die eigentlich dumme Stadt“ nannte. An Stefan Grossmann schrieb er damals: „Wie in Deutschland heute gehasst wird, das ist grässlich“. Und von dem Münchner Rabbiner Jakob Horovitz wollte er übrigens für seinen Joseph-Roman zum Beispiel wissen, warum der Mantel Josephs fast notwendig in der Hand der Frau (Potiphar) bleiben musste...“

Ich zitiere das, weil ich weiß, dass Thomas Mann Ihre Nummer eins in der deutschen Literatur geblieben ist. Und weil er da mit der biblischen Geschichte eine neue Stufe in seinem literarischen Leben betritt. Er begreift, sagt er, die Identität des Typischen und des Mythischen.

Auf dieser Joseph-Spur der deutschen Literatur, meine Damen und Herren, sehen wir die Münchner Germanistik-Studentin Grete Weil 60 Jahre danach – aber wie grausam ausgewechselt ist ihr zeittypisches Repertoire! Nichts von dem einst Gelernten hält stand. Ihr Blick tief in den Brunnen der Vergangenheit, zu Antigone, zu Saul und David, dreht ihr beim Gedanken an Mauthausen und an ihren ermordeten Mann den Satz von Antigone um ins Gegenteil; er heißt jetzt: Nicht mitzulieben, mitzuhassen bin ich da. Sie vergisst, dass sie das gar nicht kann: hassen.

Am Tag, als der Name Ihres Mannes Dr. Edgar Weil auf der Haftliste im „Völkischen Beobachter“ steht mit dem Vermerk: „Die Gründe können nicht öffentlich bekanntgegeben werden“, strotzt die Zeitung von Meldungen, die sich heute lesen wie vorbereitende Kurzformeln für spätere Schreckenskapitel. Zum Reden über Grete Weil und die eigenen Stadt gehört an diesem Tag unter anderem:

Die Polizeidirektion kündigt schärfste Strafen an für das Gerücht, Schutzhäftlinge würden misshandelt. Die Fahnen vom 9. November 1923 werden aus dem Kriminalmuseum, wo sie ja hingehören, ins Braune Haus gebracht – Überschrift: „Heiliges Tuch“. Lion Feuchtwanger sagt in einem New Yorker Interview: „Es ist jetzt an der Zeit, einen historischen Roman über Hitler zu schreiben“. Im Pschorr-Keller ein Vortrag: „Der Schäferhund und seine vielseitige Verwendung“. Und der damalige Oberbürgermeister Scharnagl kontert eine Anklage wegen unterlassener Beflaggung mit einem letzten verzweifelten Witz: „Weil die monumentale Bemalung der Häuser keinerlei Beflaggung verträgt“. Vier Tage danach war er weg.

Groß geworden ist Grete Weil aber auch mit Michelangelos „David“, der ihr besser gefallen hat als Jahwe. Wie überhaupt die Religion bei ihr kaum eine Rolle gespielt hat. Das braucht uns nichts anzugehen. Aber eben hier beginnt das Exemplarische, das Persönliche, auch das Unbequeme in Grete Weils späterem Schriftwerk. Es ist genau das, was wir in der verallgemeinerten Geschichte der Juden in Deutschland nicht zur Kenntnis genommen haben.

Erstens lässt Grete Weil uns minutiös teilnehmen an ihrer Vereinnahmung in die jüdische Schicksalsgemeinschaft der Emigration. Doch sie entwickelt nicht den dazugehörigen Glauben. Hat auch später kein ausgesprochenes Heimatgefühl für Israel. Was sie hingegen entwickelt, wir lesen es mit Grauen: ein Schuldgefühl. Warum? Weil sie beim Jüdischen Rat in Amsterdam den Deportierten hilft. Dabei leidet sie unter der Vision: ihr Lebensvorbild, die geliebte Schwester Antigone, hätte an der Bahnhofsrampe den Hauptsturmführer erschossen – und sie selber, um ihre Mutter zu retten, rebelliert nicht.

Zweitens aber führt Grete Weil gleichzeitig vor – und das hat mir noch keine Autorin so atemberaubend erzählt: wie verdächtig der abendländische Bildungsapparat scheppert, wenn die Mörder kommen. Wenn es ums Überleben geht. Da muss sich auch der verehrte Rilke vor ihr verstecken, wenn er meint: „Die Kunst ist der dunkle Wunsch aller Dinge“. Da wird der Künstlerkönig David, der von Michelangelo wie der von Rembrandt, plötzlich zu schön, um wahr zu sein. Und zum Vorschein kommt der Räuber David, der Mörder.

Von diesem ungeheuren geistigen Bruch erzählt Grete Weils neuer Roman „Der Brautpreis“: live und schlagfertig, mit einer dennoch liebenden Energie. Als könnte sie den Verfassern der beiden Samuel-Bücher 2960 Jahre nach Davids Tod doch noch etwas abhandeln im Namen der Menschlichkeit. Als wollte sie im Namen aller Auschwitzkranken noch etwas hineinkorrigieren, das bei Samuel ausgelassen ist über König Sauls Tochter Michal, das ist die erste Frau Davids. Als Brautpreis für Michal, so steht’s geschrieben, verlangt Saul hundert Vorhäute der feindlichen Philister. David liefert freiwillig zweihundert. Seitdem ist Michals Liebe überschattet von Entsetzen und Ekel. Sie bleibt eine Verstörte. Sie will vor allem eines nicht: sie will kein Werkzeug der Politik mehr sein.

Und: sie hat jetzt in Grete Weils Roman die Sympathie und das ganze Mitleid einer Autorin, die ihre eigenen Erlebnisse und Schrecken aufarbeitet im Dialog mit der Unbekannten aus der Bibel. Michal kommt ja bei Samuel nur zweimal vor. Grete Weil hat sie also fest in der Hand. Sie kann im Phantom dieser Judenprinzessin, also in einem lückenhaften Mythos, das Typische selber bestimmen. Und damit reißt sie kriminalpsychologisch ein Stück Altes Testament direkt nach München, nach Amsterdam, nach Mauthausen

Wie gesagt, da geht einiges zu Bruch. Als Grete Weil nach Holland flieht, hat sie das klassische geistige Rüstzeug, sie kann auswendig die „Sonette an Orpheus“, sie lebt mit Hölderlin und natürlich Goethe, hat allerdings gesehen, wie der Faust schon langsam in den Tornistern verschwand. Sie hinterlässt ein exquisites Doktorthema über das zur Goethezeit berühmte „Journal des Luxus und der Moden“.

Und vielleicht riskiert sie noch einen letzten Blick in die Zeitungen dieses Tages. Der macht ihr den Abschied von München bestimmt leichter. Da werden für den Abend groß angekündigt: in der Ausstellungshalle eine Kundgebung der deutschen Frau mit der Reichsfrauenführerin; im Hofbräuhaus eine Kundgebung der Kinderreichen unter einem Landesleiter namens Storch; an der Feldherrnhalle die Weihe von sechzig Fahnen. Und so weiter.

Aber, wenn sie nach Deutschland zurückkommt, wird sie nie mehr den Satz ihrer Schicksals-Nachbarin Anne Frank verstehen, der in dem Theaterstück als Stimme aus dem Jenseits dringt: „Ich glaube fest daran, dass die Menschen in ihrem tiefsten Innern gut sind“. Für sich selbst zitiert Grete Weil jetzt einen Überlebenden aus dem Warschauer Ghetto. Und der sagt: „Wenn sie an meinem Herzen lecken könnten, wären Sie vergiftet“. Meine Damen und Herren das ist einer der Sätze bei Grete Weil, die noch dem Leser eine Schweigeminute abverlangen.

Ich kann den Dreitausendjahresroman über Grete und Michal nicht loben, ohne daran zu denken, in welchem vergleichsweise luftleeren Raum sich manche Berichte über den Historikerstreit bewegt haben. Der Zeitgenosse kommt sich da manchmal vor wie ein Laie seiner eigenen Zeit. Und offenbar hört kaum noch jemand heraus, wie hier das Wort „vergleichen“ in zweierlei Bedeutung gebraucht wird. Unwissenschaftlich ausgedrückt: man kann Wirklichkeiten zum Vergleich nebeneinander stellen, um zu sehen: sie sind wirklich unvergleichbar.

Ich sage das mit einer – womöglich eingebildeten – Rückendeckung durch den Bundespräsidenten von Weizsäcker. Er hat neulich in Bamberg aufmerksam gemacht auf das zu erforschende „Geflecht der historischen Bezüge“. Und insofern, verehrte Frau Weil, nenne ich den „Brautpreis“ ein würdiges Begleitbuch zum Historikerstreit. Sie haben über Jahrtausende hinweg die seelische Verflechtung zweier Jüdinnen ergründet. Aber Sie ziehen Ihrem Vergleich auch die Grenze, an der Geschichtsschreibung kapituliert: „Ich, die Spätgeborene“, so schreiben Sie, „muss mit dem Wissen um Auschwitz mein Leben zu Ende bringen, es wird mich quälen bis zum letzten Atemzug“.

Angesichts der grauenhaften Fakten, die uns nach einem halben Jahrhundert aus allen Medien aufs neue überfallen, ist es für alle wichtig, dass eine Überlebende die Bewältigungsarbeit auch kritisch sieht und keinen Zweifel lässt, Zitat: „Ich schreibe nicht, damit der Leser Vergangenheit kennen lernt, sondern damit er begreift, dass sie niemals zu verstehen ist“. Dieses Begreifen, meine Damen und Herren, ist wahrscheinlich mit noch so vielen Fernsehserien nicht zu erreichen. Dazu ist Literatur nötig.

Der Geschwister Scholl-Preis berührt diesmal ein fast verwandtschaftliches Verhältnis. Grete Weil hat nämlich als eine der ersten die Analogie zwischen ihrer Schwester Antigone und Sophie Scholl in dichterischen Schwung gebracht nach der Formel: „Beides Menschen, die bis an die Grenze gehen, die nicht nach dem Erfolg fragen, nur nach der eigenen Notwendigkeit. Unbequeme, die uns zum Denken zwingen“.

Ich wäre froh, wenn diese späte Zusammenführung heute einen Hauch wegnehmen könnte von der Traurigkeit, keine solche Neinsagerin bis in den Tod gewesen zu sein. Sophie Scholl argumentiert in einem Brief vom 22. Juni 1940 an ihren Freund Fritz Hartnagel, der Kriegsgegner ist und Soldaten auszubilden hat, ich zitiere: „Der Mensch soll ja nicht, weil alle Dinge zwiespältig sind, deshalb auch zwiespältig sein“. Vor uns trifft nun dieser todesmutige Imperativ einer Einundzwanzigjährigen auf die immer noch selbstquälerischen zwiespältigen Altersgedanken einer Davongekommenen... Meine Damen und Herren, es ist ein Zusammenprall von Geschichte in der eigenen Stadt, wie wir ihn so nicht mehr oft erleben werden.

Verehrte Grete Weil – sollte ich aus Versehen Ihr Misstrauen gegen schöne Worte neu geweckt haben, möchte ich mich entschuldigen und versichern, dass Ihr Werk frei ist von jeder Beschönigung. Es ist so unbeschönigt, so rücksichtslos ins eigene Herz geschrieben, dass man wiederum einem typischen Irrtum aufsitzt und glaubt, bei Ihnen dürfe man nie herunterkommen vom hohen Ton.

Der Irrtum ist sofort berichtigt, wenn ich, mit Verlaub, zitiere, wie untrennbar todernst und salopp bei Ihnen die Jahrtausendthemen und die Tagesthemen ineinander gehen. Der Leser ist dann so erstaunt wie Sie, wenn Sie sich zum Beispiel beim Fußball-Länderspiel Holland – Deutschland dabei erwischen, dass Sie den Sieg der Deutschen wollen. Damit haben Sie natürlich auch die Großmacht der Fußballfans geschlossen hinter sich, bis zur patriotischen Gefahrengrenze. Aber Sie wissen, wie man sich ihrer erwehrt. Sie duschen die Fans kalt ab mit dem wahren Grund, ich zitiere: „...weil es langweilig ist, keine Partei zu ergreifen“.

Meine Damen und Herren, ich könnte noch davon schwärmen, wie Grete Weil, wenn’s schlimm kommt, ihre Lage auch einmal auf gut Bayrisch auf den Nenner bringt: „Bin halt ein zähes Luder“. Oder Sie belauscht gerade die Geschwister Antigone und Polyneikes im Olivenhain, denkt aber auf der nächsten Seite an den eigenen knurrenden Magen und stellt sich vor: jetzt Kaviar auf gebuttertem Toast.

Das sind keine Stilbrüche. Keine Trivial-Pointen. Vielmehr bleibt die Autorin sich so immer auf der Spur. Es ist ein ständiges Rundum-sich-vergewissern, ob ja nichts ausgelassen ist beim Schreiben der Wahrheit. Es ist, meine Damen und Herren, der unverwechselbare Münchner Weil-Sound. Und es ist höchste Zeit, dass er auch in der Literaturgeschichte angemessen registriert wird.

Meine Damen und Herren, man hat schon viele Überlebende in größte Verlegenheit gebracht mit der sehr deutschen Frage: „Lieben Sie Deutschland?“ Auch Grete Weil hat darauf tapfer geantwortet. Ich könnte sagen: sie hat die Fragenden geschont.

Aber jetzt ist Gelegenheit, dazu etwas nachzuholen. Vielleicht warten darauf auch andere. Eben die Alleingelassenen, die nur in Gedenkstunden vorkommen und dann womöglich irgendwelchen Sprachklumpen zum Opfer fallen. Fairerweise, denke ich, wäre ja doch irgendeine, ich möchte sagen, erkennbar herzwärmende Voraus-Erklärung fällig, bevor man die Opfer einer infernalischen Lieblosigkeit analysiert und die Überlebenden dann noch fragt: Wie steht’s denn jetzt mit Ihrer Liebe? Offenbar gibt’s für die Juden in Deutschland keine Instanz für etwas, das zu Herzen geht. Oder sagen wir so: Instanzen haben, mit rühmlichen Ausnahmen, keine solchen Töne. Wir müssen sie selber aufbringen. Auch mit dem persönlichen Risiko, dass sie nicht gleich ankommen. Die Erklärung lautet einfach: Grete Weil, wir lieben Sie.

Ich gratuliere Ihnen zum Geschwister Scholl-Preis

Armin Eichholz, München 28.10.1988

Es gilt das gesprochene Wort.

…Weniger

Impressionen