Erinnern Sie sich noch an den 10. September 2001? Wissen Sie noch, wo Sie waren? Ich bin sicher, die meisten von Ihnen werden sich genau erinnern, was sie am 11. September getan haben. Aber am Zehnten? Am Neunten? Am Achten? Historische Großereignisse haben die Tendenz, die Zeit davor zu verdecken, regelrecht zu verschlucken, als hätte es sie nie gegeben.

Der 23. Februar 2022 ist ein solcher Tag. Am frühen Morgen des 24. Februar griff Russland sein Nachbarland an und danach, es ist oft gesagt worden, war nichts mehr wie es vorher war.

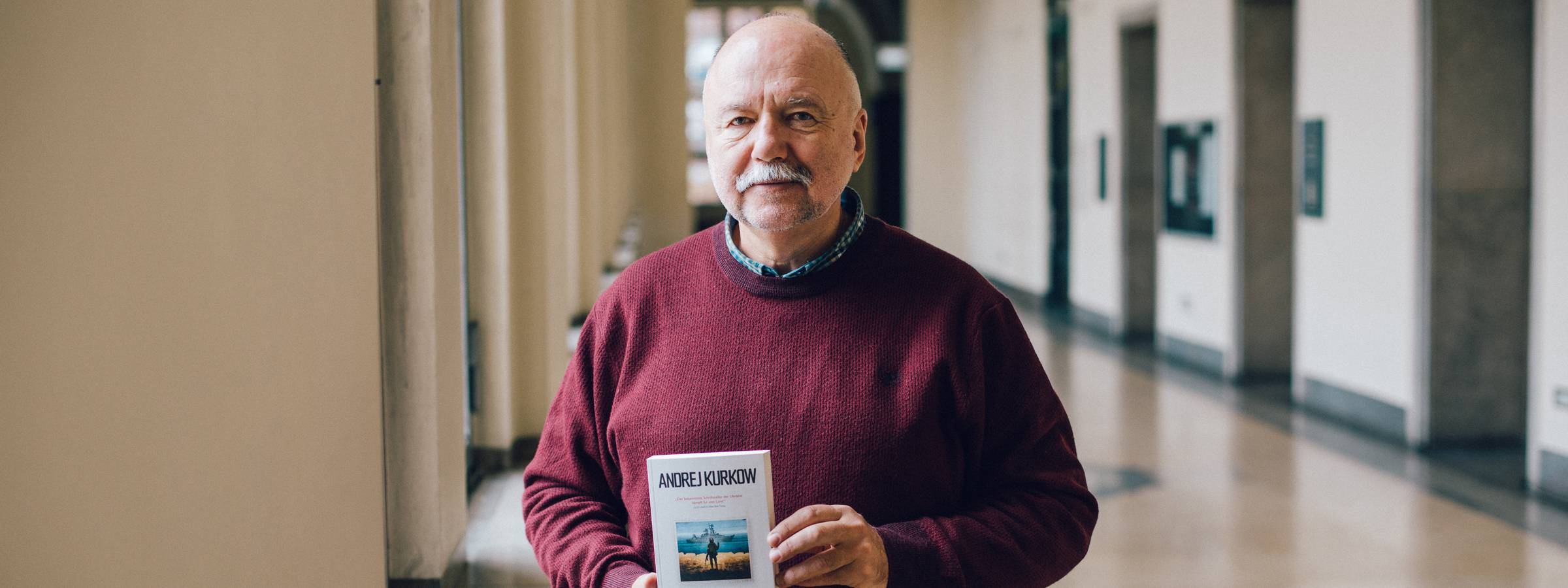

In Kiew sei am 23. Februar Anspannung zu spüren gewesen aber keine Panik, schreibt Andrej Kurkow in „Tagebuch einer Invasion“, das heute mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet wird. Er selbst hatte auch nicht so recht Gelegenheit zur Panik, weil er in der Schule Nr. 92 die Geschichte des Detektivromans unterrichten sollte. Und während schon Militärfahrzeuge und Krankenwagen durch die Straßen der Hauptstadt fuhren, brachte Kurkow den Kindern den Unterschied zwischen australischen, japanischen und britischen Kriminalgeschichten bei. Der Unterricht war ein voller Erfolg. Für eine Stunde vergaßen die Kinder – und der Schriftsteller - Russland, Putin und den drohenden Krieg.

In „Tagebuch einer Invasion“ holt Kurkow nicht nur den 23. Februar aus der Vergessenheit, sondern auch die Wochen und Monate davor, als die Ukraine – seien wir ehrlich – im Leben der allermeisten von uns keine wirklich bedeutende Rolle spielte. Mochten die Ukrainer auch von Europa träumen und ihren damaligen verhassten Präsidenten Wiktor Janukowitsch durch den „Euromaidan“ in die Wüste, also nach Moskau gejagt haben –Europa konnte ohne die Ukraine gut leben.

Das war, wie man heute weiß, ein Fehler. Es war auch deshalb ein Fehler, weil Andrej Kurkow in „Tagebuch einer Invasion“ ein Land so voller Eigensinn und Selbstironie beschreibt, voller Anarchie und Zukunftsfreude, dass man es spätestens nach dieser Lektüre bedauert, es nicht eher und nicht aufmerksamer zur Kenntnis genommen zu haben.

In der Zeit vor dem 24. Februar, so schreibt Kurkow, wird beispielsweise in der Nähe von Odessa ein Stück Land für einen ukrainischen Raumflughafen ausgewählt. Ein befreundeter Verleger in Odessa hat noch ein paar Tonnen Papier aufgetrieben, um vier Ibsen-Bände zu drucken. Eine Kunsthistorikerin hat eine Kampagne gestartet, um Ukrainisch als Sprache der Erotik zu popularisieren – im Gegensatz, natürlich: zum völlig unerotischen Russisch. Wir erfahren, dass es in Lasariwka, einem Dorf westlich von Kiew, wo Kurkow ein Landhaus hat, einen Dorfgruppen-Chat auf Viber gibt. Wir erfahren außerdem, wo die köstlichsten Aprikosen der Ukraine wachsen – im Donbass – und wo die besten Kirschen – in Melitopol.

Und wir lesen staunend, dass Präsident Wolodymir Selenskij – zu dem die Ukrainer übrigens ein deutlich pragmatischeres Verhältnis haben als seine deutschen Fans - jedem geimpften Ukrainer ab 60 ein Smartphone versprochen hat.

Es gebe, so schreibt Kurkow, „jede Menge Gründe zur Annahme, dass der Ukraine eine glänzende Zukunft bevorsteht.“

Dann kam der 24. Februar. Seitdem wird die Ukraine wahrgenommen, aber es ist ihr Überlebenskampf, nicht die Unbeschwertheit der Zeit davor. In der Begründung der Jury des Geschwister-Scholl-Preises heißt es, Andrej Kurkows „Tagebuch einer Invasion“ sei zugleich „als eindringliche Chronik wie auch als kritische Reflexion einer politischen und zivilisatorischen Katastrophe zu lesen“. Diese zivilisatorische Katastrophe, dieser enorme Verlust an Zivilität offenbart sich in den Details, die Kurkow zusammengetragen hat. Kein Raumflughafen mehr, keine Kirschen aus Melitopol, kein Handy vom Staat. Keine neuen Bücher.

Das Papier fehlt und neuerdings auch der Strom. Viele ukrainische Romanciers bringen außerdem nicht mehr die Konzentration für die große Form auf. Manchen ist im Angesicht des Unaussprechlichen das Vertrauen in das Wort schlechthin abhandengekommen. „Die Lyrik ist tot ermordet in Bucha, nackt in den Kanal geschmissen“, hat Ella Jewtuschenko in ihrem Gedicht #BuchaMassacre geschrieben. Der Dichter Pawlo Korobschuk wiederum wägt in einem Gedicht Wörter gegen Menschenleben, würde mit Freuden das eine aufgeben, um das andere zu retten: „Ich bin bereit, die schönsten Wörter gegen Menschen einzutauschen / zum Beispiel Schmuckstück / Akupunktur / Heckenkirsche / Astrolabium / Liebkosung / Denn wozu brauchen wir Wörter, wenn es niemanden gibt, der sie ausspricht?“

Andrej Kurkow gehört zu jenen, die an das Wort glauben. Aber wie viele seiner Kollegen schreibt er keine Belletristik mehr, keine Epen, sondern Dokumentarisches, Artikel für Zeitungen, Zeitschriften, das Internet oder eben: Tagebuch. Für Kurkow ist das Tagebuch - anders als für viele andere Autoren - eine vertraute Form. Er führt seit Jahren Tagebuch, auch wenn er seine Chroniken nur selten veröffentlicht. 2014 beispielsweise, im Jahr des EuroMaidan, publiziert er sie unter dem Titel „Das ukrainische Tagebuch. Aufzeichnungen aus dem Herzen des Protestes“.

Seit dem 24. Februar führt Andrej Kurkow sein Tagebuch auf der Flucht.

Am zweiten Tag des Krieges bricht er mit seiner Frau aus Kiew auf, will erst in sein Landhaus nach Lasariwka – dem Ort mit dem Dorfchat auf Viber -, fährt dann nach Lwiw, das einstige Lemberg, später nach Uschgorod in Transkarpatien, im Dreiländereck zwischen der Ukraine, Ungarn und der Slowakei. Seitdem ist er unterwegs, um für die ukrainische Sache zu werben, die Ukraine zu erklären, in Deutschland, den USA, Großbritannien, auf der ganzen Welt. In einem Interview hat er gesagt: „Das Unangenehmste ist, dass ich gelernt habe, außerhalb von Kiew zu leben.“

Das deutsche Publikum kennt Andrej Kurkow vor allem durch seine Romane. Viele von Ihnen werden „Picknick auf dem Eis“ gelesen haben, die Geschichte eines erfolglosen Schriftstellers, der mit einem depressiven Pinguin namens Mischa zusammenlebt und Nekrologe auf noch Lebende verfasst. Sie werden sich vielleicht noch erinnern an „Die letzte Liebe des Präsidenten“, eine Groteske über die Intrigen um den Machthaber in Kiew, in dessen Brust das Herz eines anderen schlägt.

Kurkows jüngstes Buch „Samson und Nadeschda“ ist ein historischer Kriminalroman, der 1919 spielt, als die Ukraine schon einmal, wenn auch nur für eine kurze Zeit ein souveräner Staat war. Viele Erzählungen sind Grotesken mit fantastischen Wendungen und einem lädierten, aber nichtsdestotrotz zuversichtlichen Personal.

Einer seiner Romane sticht durch seine Hellsichtigkeit heraus. „Graue Bienen“ erschien 2019 und erzählt von einem Dorf im Donbass, das fast menschenleer ist, weil es auf dem umkämpften Territorium zwischen ukrainischen Truppen und russlandtreuen separatistischen Einheiten liegt. Nur Sergej und Paschka sind noch übrig, zwei Alte, die sich seit Kindertagen kennen, aber spinnefeind sind. Paschka ist für die Separatisten, Sergej eher für die Ukraine, aber eigentlich gehört seine Loyalität nur seinen Bienenvölkern, die das Ideal eines wohlgeordneten, fürsorgenden, intakten Staates verkörpern– das Gegenteil der damaligen Ukraine.

Kurkow beschreibt ein Niemandsland, wo es nur stundenweise Strom und noch seltener humanitäre Hilfe gibt, dafür aber regelmäßig Beschuss, wo die verfeindeten Kämpfer ihre Gefallenen nicht bergen können, weil nicht nur der Schnee vermint ist, sondern vielleicht sogar die Leiche. Wenn die Ukrainer sagen, dass der Krieg nicht erst am 24. Februar 2022 begonnen hat, sondern bereits acht Jahre vorher, dann meinen sie diesen Krieg und dieses Niemandsland. Zugleich aber hat Kurkow mit seinem Roman auf bedrückende Weise eine Situation vorweggenommen, wie man sie jetzt, in diesem Winter, in ungezählten Dörfern im Osten und Süden der Ukraine antrifft.

Und das ist nicht die einzige Verbindung in die Gegenwart. Zu den vielen Vorhaben, die der Krieg durchkreuzt hat, gehört auch eine Reise Andrej Kurkows nach Sewerodonezk im Donbass, so schreibt er in „Tagebuch einer Invasion“. Dort wurde nämlich bis zum russischen Überfall in einem halb verlassenen Dorf sein Roman „Graue Bienen“ verfilmt. Der Donbass war Putins Aufmarschgebiet in der Ukraine. Selbst wenn es nicht zu einem großen Krieg kommen würde, so vermuteten viele, werde Putin den Donbass in jedem Fall an Russland anschließen – was er schließlich ja auch getan hat.

Die Crew sei sich der Gefahr bewusst gewesen, schreibt Kurkow, das ukrainische Militär hatte ihnen mitgeteilt, im Falle eines Angriffes werde Russland ihnen zwei Stunden Vorwarnzeit geben. Vorsichtshalber hatte die Produzentin Fahrzeuge für die Evakuierung besorgt, was teuer war, denn es gab zwar Autos, aber keine Straßen, genauer, es gab im Donbass keinen Asphalt. Eine Woche lang standen die Autos herum, dann riet das Militär dringend zur Abreise. Die Dreharbeiten wurden abgebrochen. Und Andrej Kurkow fuhr nicht zum Set-Besuch nach Sewerodonezk.

Vor einigen Wochen wurde in Kiew immerhin ein Theaterstück nach seinem Roman „Graue Bienen“ aufgeführt, aber auch da war der Krieg immer präsent – die Aufführung wurde durch einen Stromausfall unterbrochen.

Wenn man genauer hinschaut, gibt es einige solcher Momente im Werk Andrej Kurkows, wo sich Gestern und Heute ineinanderschieben, und manchmal erkennt man dabei die Umrisse der Zukunft.

In dieser Zukunft, dies kann man klar sagen, wird in der Ukraine weniger Russisch gesprochen. Russisch ist die Sprache des Feindes. „Alles Russische“, schreibt Kurkow, wecke in den Ukrainern nur noch Hass.

Andrej Kurkow selbst ist gebürtiger Russe – wie viele Ukrainer vor allem im Süden und Osten des Landes. Er wurde in der Nähe Leningrads, des heutigen Sankt Petersburg, geboren. Sein Vater aber nahm nach dem Ausscheiden aus der sowjetischen Armee eine Anstellung als Testpilot bei den Antonow-Werken bei Kiew an, und die Familie zog um. Die Antonow-Werke sind übrigens ein eigenes Kapitel des Krieges, hier wurde das größte Frachtflugzeug der Welt hergestellt, die „Mrija“, Traum, es gab ein einziges Exemplar. Und dieses wurde im Februar beim Kampf um den Flughafen Hostomel zerstört.

Andrij Kurkow war also noch ein Kind, als er nach Kiew kam, später studierte er am dortigen Fremdspracheninstitut, spricht neben Deutsch und Japanisch noch neun, andere sagen: fünf weitere Sprachen. Während seines Militärdienstes hat er als Gefängniswärter gearbeitet – und auf eine kurkow-artige Weise ist das eine mindestens so eindrucksvoll wie das andere. Er war Kameramann, hat Drehbücher geschrieben und ist der Vorsitzende des ukrainischen PEN-Clubs.

Russisch ist also Andrej Kurkows Muttersprache, es ist die Sprache seiner Romane – allerdings nicht seines „Tagesbuchs einer Invasion“, das aus dem Englischen übersetzt wurde.

Und sehr lange Zeit war Russisch kein Problem, es war sogar ein Vorteil, so hat es der ukrainische Politikwissenschaftler Wolodymir Kulyk in der Zeitschrift „Osteuropa“ beschrieben.

Nicht allein, dass das Ukrainische über Jahrhunderte immer wieder unterdrückt, verlacht und verboten wurde. Selbst nach der Unabhängigkeit 1991 wurde Ukrainisch zwar die Amtssprache, die offizielle Sprache der Institutionen, Russisch aber sei die Sprache der informellen, der realen Macht geblieben. Im Parlament habe man Ukrainisch gesprochen, jenseits des Parlaments aber wechselten die wirklichen Machthaber meist zu Russisch.

Das alles änderte sich mit der orangefarbenen Revolution 2004 und spätestens mit der Annexion der Krim und dem Krieg im Donbass 2014, von dem Andrej Kurkow in seinen „Grauen Bienen“ erzählt. Das Ukrainische wurde die Sprache der Zivilgesellschaft. Heute, so Kulyk, ist das Ukrainische die Sprache des Widerstandes, dank Putins Angriff auf die Ukraine entwickele es zum ersten Mal die Kraft, das Russische seiner traditionellen Funktion als Sprache der Macht zu entheben.

Viele russischsprachige Ukrainer, auch Schriftsteller, bemühen sich seit dem russischen Überfall, das Russische abzulegen. Die Ukrainisch-Kurse sind voll von Menschen, die mit Vierzig, Fünfzig oder Sechzig Jahren noch Ukrainisch lernen möchten. Umgekehrt finden sich im Osten des Landes, der am stärksten russisch geprägt ist, bis heute Menschen, die gar nicht daran denken, etwas anderes als Russisch zu sprechen.

In „Tagebuch einer Invasion“ schlägt Kurkow einen dritten Weg vor. Russisch, so sagt er gelegentlich, sei im Grunde nichts anderes als eine der vielen Sprachen im Vielvölkerstaat Ukraine. Tatarisch wäre eine andere, Moldawisch, Ungarisch oder beispielsweise Gagausisch. Über die politische Ausrichtung sagt das nicht immer etwas aus. Die Ukraine, so schreibt er in „Tagebuch einer Invasion“, sei voller russisch-sprachiger ukrainischer Nationalisten. Er ist einer von ihnen. Das ist kompliziert uns früher, als man in Deutschland noch weniger über die Ukraine wusste, war das alles noch verwirrender. Wenn Sie sich die Feuilletons von damals ansehen, dann geht es in Kurkow-Rezensionen sehr oft um seine Bezüge zur russischen Literatur – Gogol, Bulgakow – und im Grunde wurde er als eine Art russischer Schriftsteller mit Wohnsitz in Kiew behandelt.

Heute, das ahnt man bei der Lektüre von „Tagebuch einer Invasion“, ist es in der Ukraine für russischsprachige Autoren nicht immer ganz leicht. Sie müssten sich „dreimal so patriotisch zeigen“ wie alle anderen, schreibt er, und selbst dann rette sie das nicht vor dem Vorwurf, sie seien am Krieg schuld, weil sie Russisch sprechen, denken und schreiben. Er schreibt von Schuldgefühlen, weil Putin die Ukraine unter dem Vorwand angegriffen hat, er müsse die „russischsprachige Bevölkerung“ schützen.

Doch er sperrt sich gegen einfache Lösungen, macht es sich nicht so leicht wie andere russisch-ukrainische Schriftsteller, die sich auf eine Seite schlagen, entweder ihre russischen oder ihre ukrainischen Wurzeln unterschlagen. Und seine sowjetisch-russischen Lieblingsautoren wolle er, Kurkow, sich ohnehin nicht nehmen lassen, Ossip Mandelstam und Andrej Platonow, Boris Pilnjak und Nikolaij Gumiljow.

Der Geschwister-Scholl-Preis zeichnet ein Werk aus, das „von geistiger Unabhängigkeit zeugt und geeignet ist, bürgerliche Freiheit, moralischen, intellektuellen und ästhetischen Mut zu fördern und dem verantwortlichen Gegenwartsbewusstsein wichtige Impulse zu geben.“

Der russischsprachige Ukrainer Andrej Kurkow dokumentiert in seinem „Tagebuch einer Invasion“ nicht nur den Ereignisstrom des russischen Krieges auf bestechend präzise Weise. In einer Zeit der Polarisierung und der Propaganda stellt er seinen intellektuellen und ästhetischen Mut insbesondere dort unter Beweis, wo er auf seine „geistige Unabhängigkeit“ besteht, wenn man so will - auf einen Patriotismus, der sich aus dem Streben nach Freiheit speist: „Die Ukraine hat mir dreißig Jahre Leben ohne Zensur, ohne Diktatur, ohne Kontrolle über das, was ich schreibe und sage, gegeben. Dafür bin ich meinem Land unendlich dankbar.“

Ein größeres Lob kann ein Schriftsteller seinem Land kaum machen. Ich wünsche Ihnen, lieber Andrej Kurkow, und der Ukraine, dass es genau so bleibt. Herzlichen Glückwunsch zum Geschwister-Scholl-Preis.

Sonja Zekri, November 2022